Do it yourself: Wir bauen uns ein Ambilight

Zwei Typen kleben Weihnachtsdeko an einen Fernseher und hängen einen Mini-PC dran, der nach einer Beere benannt ist. Und dann macht es Ambilight. Eine ganz normale Woche bei digitec.

Ambilight kriegst du eigentlich nur bei Philips. Dachte ich jedenfalls. Aber dann schreibt mir Category Marketing Specialist und selbsternannter Tüftler Quentin Aellen eine Nachricht.

Hey Luca. Du bist doch «the man» wenn’s um TVs geht, oder? Ich habe da so eine kleine Projektidee. Und zwar, aus jedem TV ein Ambilight-TV zu machen.

Die Idee finde ich offensichtlich recht cool:

Aber hallo! Kommt bestimmt gut. Coole Idee, Quentin.

Quentin ist ganz happy. Es war gar nicht so viel Überzeugungsarbeit nötig gewesen, wie er zunächst vermutet hätte. Er hat ein ganzes Argumentarium vorbereitet um mir zu erklären, dass die Bastelei gar nicht so dumm wäre: Sie bringt dir als Leser nicht nur eine gute Story, sondern einen echten Mehrwert, wenn du uns unser Experiment nachtun möchtest.

Zur Erklärung: Laut Philips soll mit Ambilight ein einzigartiges Seherlebnis geschaffen werden, indem der Fernseher zum Bild passende Lichter auf die dahinterliegende Wand wirft. Die Lichtfarben, die an die Wand projiziert werden, passen sich jenen Farben an, die du gerade auf deinem TV siehst. Je nach Ambilight-Modell befinden sich die Lämpchen an:

- 2-Seiten, links und rechts des TVs

- 3-Seiten, also zusätzlich oben

- 4-Seiten, sprich: an allen Seiten

Ein Beispiel: Schaust du gerade eine Szene, in der Luke Skywalker mitten in der Jundland-Wüste auf Tatooine von Tusken-Räubern angegriffen wird, werfen die LED-Lämpchen orangegelbe Lichter auf deine Wohnwand. Nicht schlecht, was?

Quentin und ich quasseln noch ein wenig darüber, wie das in der Theorie zu funktionieren hätte, was man dafür bräuchte und wie viel Zeitaufwand wir einplanen müssten. Zum Abschluss meint Quentin noch so:

Wäre doch echt geil. Und einfach gemacht.

Der letzte Satz bleibt bei mir hängen. «Und einfach gemacht», hat er gesagt. Da bin ich noch nicht so sicher. Ich geb's zu: Ich bin bestimmt kein Tüftler, und erst recht kein Bastler. Aber wenn jemand weiss, wie’s geht, dann Quentin. Hoffnung keimt auf.

«Wäre doch echt geil», meldet sich der Ehrgeiz in mir.

Und wenn Quentin es mir so erklären kann, dass ich sofort nach Hause gehen und meinem eigenen Fernseher eine Ambilight fähige Weihnachtsbeleuchtung verpassen könnte, dann kannst du das auch – egal wie viele linke Hände du hast. Falls du dich selbst als Laie einschätzt: Sei unbesorgt. Diesen Weg gehen wir gemeinsam. Mein Ziel ist es, dich dafür zu begeistern, wenigstens kurzzeitig in die Rolle des Heim(kino)-Werkers zu schlüpfen. Ist doch spassig?

Also. «Jou, wir schaffen das», oder so ähnlich.

Wir legen los, und das ist der Plan

Quelle: Stefania Krähenbühl

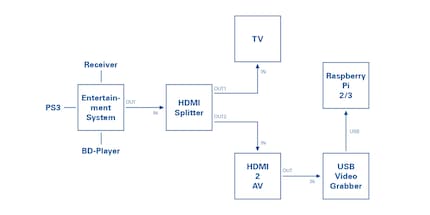

Damit du besser einschätzen kannst, auf was du dich da einlässt, möchte ich dir in einfachen Worten erklären, was wir zu bauen versuchen. Unser Ambilight-System besteht aus folgenden drei Eckpfeilern:

- Das Entertainment-System: Die Signalquelle selbst. Das wäre zum Beispiel dein Fernseher, dein Blu-Ray-Player oder deine Spielkonsole.

- Der Raspberry Pi: Er ist das Gehirn, das die Signale von der Quelle entgegennimmt und interpretiert. Jemand muss ja den LEDs hinter dem Fernseher sagen, in welcher Farbe sie zu leuchten haben. Dieses Gehirn kann aus systemtechnischen Gründen nicht der Prozessor im Fernseher selber sein.

- Die LEDs selbst: Diese kleben wir hinter dem Fernseher, und sie machen dann die schönen Farben.

Zusammenfassend, in einfachen Worten:

- Das Entertainment-System schickt Signale zum...

- ... Raspberry Pi, das diese interpretiert und ...

- ... den LEDs hinter dem Fernseher sagt, wie sie zu leuchten haben.

«Wäre doch echt geil. Und einfach gemacht», um Quentins Mantra zu zitieren.

Da wir so ein Ambilight-System nicht einfach aus Luft und Liebe bauen können, bestellen wir als erstes jede Menge Zeug. Dieses Zeugs werde ich dir bewusst pro Arbeitsschritt aufführen, damit hier kein Wall aus Produkten entsteht, bevor es überhaupt losgeht. Und ich werde dir sagen, was du abseits der Produkte noch so brauchst. Zum Beispiel Hirn oder Geduld oder ein gut gefülltes Portemonnaie.

Tag 1: Der erste Schritt mit LED-Lichterkette und Saft

Wir beginnen gleich mit dem Schwierigsten. Denn hier muss ich den meiner Meinung nach nicht vorhandenen Handwerker in mir zum Leben erwecken. Und dann benötigen wir noch:

- Einen Fernseher, den wir mit Ambilight bestücken möchten

- Das Selbstbewusstsein, ein kleinwenig löten zu können, Stufe: Anfänger

- Etwa 150 Franken

- Folgende Produkte:

Wir legen alle Teile aus. Auch jene, die wir später noch brauchen werden.

«Boah, da kommt so einiges zusammen», staune ich nicht schlecht.

«Normal», meint Quentin ruhig.

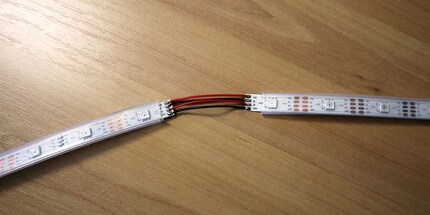

Als erstes knöpfen wir uns das LED-Laufband vor. Die LEDs werden später um den Fernseher herum geklebt. Aber weil sich die Streifen in den Ecken nicht biegen lassen, müssen wir sie vorher zuschneiden. Zwei für die Breite, zwei für die Höhe. Mit einem Messband notieren wir Breite und Höhe des Fernsehers. Dann wird mit dem Seitenschneider geschnippelt.

Der Schnitt kommt zwischen den sogenannten Konnektoren. Sie erfüllen einen ganz bestimmten Zweck: Der oberste Konnektor (vcc) steht für Volt, hier läuft der Strom rein und gibt den LEDs den nötigen Strom, um zu leuchten. Der unterste Konnektor (ground) ist die Erdung, wo der Strom wieder raus kann. Über die mittleren zwei Konnektoren, Clock und Data, laufen die Signale des Raspberry Pis. Sie sagen den Lämpchen, in welchen Farben und wie hell sie zu leuchten haben.

«Bist du gut im Löten?», fragt mich der selbsternannte Tüftler.

«Keine Ahnung. Vielleicht. Ich kann Klavier spielen», versuche ich meine Löt-Jungfernschaft zu vertuschen.

«Das heisst», bohrt er nach.

«Ich bin etwa auf der “Basic-Anfänger-ich-hab-noch-nie-so-ein-Ding-gehalten-hilfe-was-ist-das”-Stufe», gebe ich konsterniert zu.

Quentin lächelt. Er erzählt mir, dass das kein Problem sei, und dass auch ich mich noch in den Geruch von frisch verbranntem Zinn verlieben würde. Dabei grinst er breit. Ich sag’s ja: Ein waschechter Tüftler.

Grund der Fragerei ist, dass wir die vier zerschnittenen LED-Streifen wieder miteinander verbinden müssen. Dafür nehmen wir den heissen Lötkolben, halten ihn an das Lötzinn und lassen es auf die Kontaktstellen tropfen. Dann stecken wir die Kabel rasch rein, bevor die silberne Flüssigkeit wieder hart wird. Die Reihenfolge der LED-Streifen: Kurz, lang, kurz, lang. Zuerst schau ich dem Experten zu, dann lege ich selber Hand an.

Fünf Minuten später bin ich überrascht, dass ich den Tisch noch nicht abgefackelt habe.

Noch ein bisschen Gelöte, und die LED-Kette steht. Wir haben jeweils alle vier Konnektoren zwischen zwei Streifen – Volt, Data, Clock und Ground – miteinander verlötet. Dabei haben Quentin und ich dafür gesorgt, dass sich die Zinn-Tropfen und Lötkabel untereinander nicht berühren. Ansonsten würde uns in meiner wilden Fantasie tatsächlich was um die Ohren fliegen.

Ich beschliesse, mein Glück nicht herauszufordern.

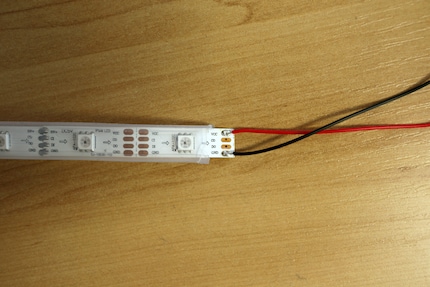

Beim letzten Streifen – dort, wo er wieder auf den ersten trifft – haben wir nur noch je ein Lötkabel am oberen (vcc) und unteren Konnektor (ground) gelötet, ohne ihn mit einem anderen LED-Streifen zu verbinden. Die beiden Kontaktstellen dazwischen haben wir ignoriert. Warum? Weil irgendwo muss ja noch das Signal des Raspberry Pi reinkommen. Würden wir den Kreis schliessen, gäbe es keinen Zugang mehr dafür.

Aber vorerst geht’s um den Strom. Wir nehmen beim ersten und letzten Streifen jene Lötkabel, durch die der Strom reinfliessen wird (vcc), verdrehen die Enden ineinander und stecken sie dann in den Pluspol des Adapters, das später am Netzteil angeschlossen wird. Mit einem Schraubenzieher drehen wir die Schraube in die Wuchtung rein, damit die Kabel nicht wieder rausrutschen. Das Gleiche wiederholen wir mit den beiden Kabeln, die für die Erdung zuständig sind – einfach, dass sie in den Minuspol des Adapters wandern.

Nun folgt der erste Test. Den Adapter verbinden wir mit dem Netzteil. Haben wir alles richtig gemacht, müssten die LEDs jetzt hell leuchten.

Aber nix da. Die LEDs bleiben dunkel.

«Ich habe sicher was falsch gelötet», entschuldige ich mich pro forma.

«Das glaube ich nicht», antwortet er beruhigend, «hier sieht alles picobello aus. Vielleicht haben die LEDs nicht genügend Saft».

Tatsächlich. Unser Netzteil ist zu schwach: Es hat nicht genug Ampere und liefert entsprechend wenig Watt-Leistung. Wir besorgen uns ein Neues.

Tag 2: Der Saft ist da, und wir konfigurieren den Raspberry Pi

Neuer Tag, neues Glück.

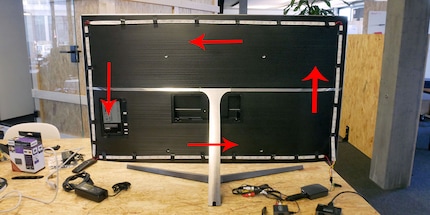

Quentin und ich sind gespannt. Wir tauschen das Netzteil aus, und stellen erleichtert fest: Die LEDs walten ihres Amtes. Endlich können wir sie an den Fernseher kleben. Wir beginnen unten rechts mit dem ersten, kurzen Streifen und arbeiten uns dann gegen den Uhrzeigersinn vor. Oben siehst du, wie wir das angestellt haben.

«Das Schwierigste hast du schon hinter dir», meint Quentin. Er ahnt nicht, welche Hürden uns noch bevorstehen.

Wir kommen zum zweiten, wichtigen Eckpfeiler und Gehirn unseres Systems: Dem Raspberry Pi. Dabei handelt es sich um Grunde genommen um einen kleinen Mini-Computer, der alles kann, was auch ein grosser Computer macht. Er kommt standardmässig mit Linux daher und unser Job ist es, den RasPi so zu konfigurieren, dass er später die Signale von der Quelle verarbeiten kann.

Also benötigen wir:

- Einen Raspberry Pi

- Maus und Tastatur, um den Raspberry Pi zu bedienen

- Einen zweiten Laptop / PC, um die Software zu konfigurieren, bevor sie an den RasPi geschickt wird

- Etwa 80 Franken

- Folgende Produkte:

Dir zu erklären, wie wir den frischen RasPi aufgesetzt haben, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Zum Glück hat Senior-Editor Dominik Bärlocher schon einmal erklärt, wie das geht. Keine Sorge, ist keine Raketenwissenschaft. Zum Aufsetzen haben wir den Raspberry Pi via HDMI-Kabel direkt an den Fernseher, das später Ambilight bekommt, gehängt. Maus und Tastatur sind via USB-Port am RasPi verbunden.

Achtung, jetzt wird’s kritisch. Viel «klicke auf dies da» und «setze Häkchen auf das da». Aber da müssen wir durch.

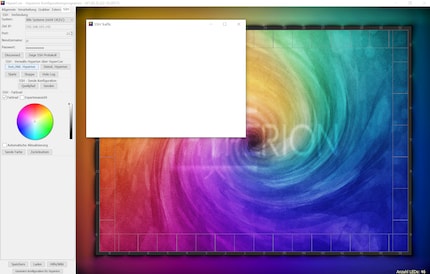

Auf dem zweiten Laptop laden wir das Programm Hyperion runter. Das ist quasi eine Konfigurations-Software für unser Ambilight. Die Jar-Datei öffnen wir per Rechtsklick, «Öffnen mit» und «Java». Eigentlich wie eine Exe-Datei. Voraussetzung ist, dass Java schon vorinstalliert ist.

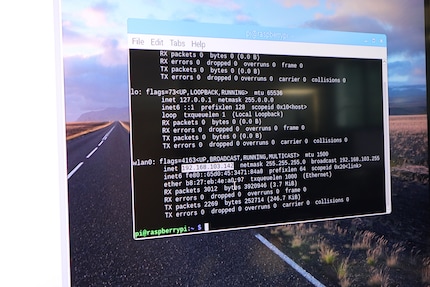

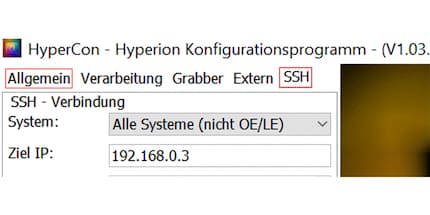

Quentin klickt oben links auf die Schaltfläche «SSH», wählt bei System «Alle Systeme» und gibt als Ziel-IP jene vom RasPi ein. Die hat er herausgefunden, in dem er zuvor beim Raspberry Pi-Desktop aufs «Control»-Fenster geklickt (Icon eines kleinen, schwarzen Monitors oben links) und die IP-Adresse einfach abgelesen hat. Bei dieser Gelegenheit hat er auch noch gleich SSH auf dem RasPi aktiviert. Dafür hat er oben rechts auf die Himbeere geklickt, dann auf «Raspberry Pi Configuration» und anschliessend auf die Schaltfläche «Interfaces». Bei SSH hat er das Häkchen noch auf «Enable» gesetzt.

Zurück zu Hyperion. Bei Benutzername und Passwort ändern wir nichts. Quentin klickt stattdessen auf den «Connect»-Button. Es dauert ein paar bange Sekunden, dann hat sich Hyperion mit dem RasPi verbunden. Im Programm selbst aktivieren sich nun diverse Buttons und Schaltflächen. Quentin klickt auf «Inst./Akt. Hyperion», damit Hyperion sich auf dem Raspberry Pi installiert. Ein weisses Fenster öffnet sich, und lange Zeit passiert nichts.

«Ist das normal?», frage ich nach fünf Minuten.

Quentin ist wie immer die Ruhe selbst: «Absolut. Das Programm hat uns ja vorgewarnt».

Das stimmt. «Sei geduldig», hat es da irgendwann einmal irgendwo geheissen.

Endlich tut sich was. Eine Textzeile, die sinngemäss «Fertig» sagt, erscheint. Bis jetzt haben wir also Hyperion mit dem RasPi verbunden und anschliessend das Programm darauf installiert. Jetzt folgt die Konfiguration. Die machen wir auch vom Laptop aus.

Quentin geht zurück zur Schaltfläche «Allgemein». Bei «Typ» wählen wir die LED-Art aus, die wir für unser Ambilight benutzen. In unserem Fall ist das «APA102». Als nächstes müssen wir angeben, wie viele LEDs sich in der Horizontalen und Vertikalen hinter dem Fernseher befinden. Bei unserem 49-Zöller von Samsung sind es dreissig LEDs in der Breite und siebzehn in der Höhe. Hyperion nummeriert die LEDs automatisch. Also von Null nach 93, bei uns.

Hyperion möchte jetzt noch zwei Dinge wissen:

- In welcher Richtung laufen die LEDs, von hinten auf den Fernseher betrachtet?

- Wo beginnt der Kreislauf – also wo befindet sich die erste LED-Serie, die mit dem RasPi verbunden ist?

Die erste Frage ist schnell geklärt. Quentin wählt «Gegen den Uhrzeigersinn». Bei der zweiten Frage muss er unter «LED Anfang» so lange durch die Zahlen durchklicken, bis sich auf dem Vorschaubild die «Null-LED» genau unten links in der Ecke befindet, oder: «LED Anfang» auf «-17».

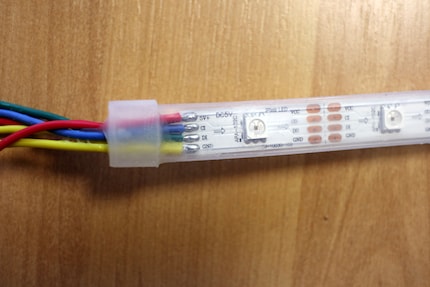

Damit haben wir die grobe Konfiguration gemacht. Jetzt müssen Quentin und ich die LEDs direkt mit dem RasPi verbinden. Das LED-Band kommt mit Lötkabel an den Data- und Clock-Konnektoren ab Werk daher. Zur Erinnerung: Die sind ja da, um Signale vom Raspberry Pi aufzunehmen und an die LEDs weiterzuleiten.

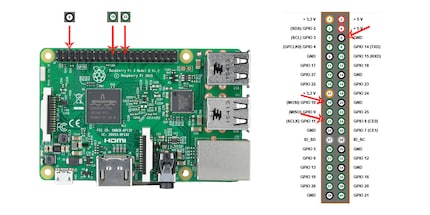

Das blaue Kabel (Clock) kommt in der unteren Reihe in den 12. Pin von rechts, das grüne Kabel (Data) in der unteren Reihe in den 10. Pin von rechts. Dann gibt es noch das schwarze Kabel (Ground) des Netzteils selbst, das für die Erdung sorgt. Das stecken wir in der oberen Reihe in den 3. Pin von rechts.

«Noch ein Test?», frage ich ungeduldig. Ich möchte das Teil mal in Aktion sehen.

Quentin öffnet den Internetbrowser des Raspberry Pis und geht auf YouTube. Er öffnet ein Video im Vollbildmodus – die LEDs funkeln und blinken. Quentin und ich klatschen uns ab. Da die Bandbreite des RasPis nicht so gut ist, um das Video flüssig abzuspielen, reagieren die LEDs entsprechend träge auf das stockende Video.

«Aber du schaust ja normalerweise nicht mit deinem RasPi fern», meint Quentin beschwichtigend, «später wird der Mini-Computer nur das Denken für die LEDs übernehmen. Er wird nicht auch noch das Videosignal selbst generieren».

Das leuchtet ein. Aber für heute haben wir genug rumgewerkelt.

Tag 3: Der Moment der Wahrheit rückt näher

Quentin steht schon recht früh und voller Tatendrang auf der Matte. Er erklärt mir vorab, was als nächstes passiert.

«Das Videosignal kommt von einem externen System wie etwa von einer Spielkonsole oder einem Blu-ray-Player», er nimmt den Switcher von Marmitek in die Hand, «das Videosignal muss gesplittet werden, so, dass wir es sowohl zum Fernseher als auch zum RasPi schicken können. Wir wollen ja nicht nur, dass der Fernseher ganz normal Video macht, sondern auch, dass der RasPi die Signale interpretiert und den LEDs sagt, was zu tun ist».

Das also benötigen wir:

- Eine externe Quelle (PC, Blu-ray-Player, Spielkonsole, Receiver)

- Etwa 150 Franken

- Folgende Produkte:

Vielleicht ist’s dir aufgefallen: In der Produktliste oben habe ich dir einen «Splitter» aufgeführt, obwohl Quentin mit einem «Switcher» rumgefuchtelt hat. Tja, wir haben den Doofie-Test nicht bestanden und tatsächlich versucht, mit einem Switcher das Videosignal zu splitten. Das geht natürlich nicht. Sei also nicht wie wir. Kaufe dir gleich einen Splitter. Das erspart wertvolle Nerven und bares Geld.

Ich füge nochmals dieselbe Grafik wie oben ein, mit einem vergrösserten Ausschnitt. Das trägt zum Verständnis der folgenden Textzeilen bei.

Quelle: Stefania Krähenbühl

Das Signal kommt vom Entertainment-System, zum Beispiel dein Blu-ray-Player, in den Splitter. Dieser leitet das Video-Signal sowohl an den Fernseher – «Out 1» – als auch an den RasPi – «Out 2». Problem: Der RasPi hat keinen HDMI-Eingang. Der einzige HDMI-Port, der sich im Mini-Computer befindet, ist ein HDMI-Ausgang. Er kann also Signale via HDMI-Kabel rausschicken, aber selber nicht empfangen: Das HDMI-Videosignal muss umgewandelt werden.

Dafür nehmen wir den «HDMI auf RCA»-Converter. Damit wird das HDMI-Signal in ein AV-Signal umgewandelt – AV steht übrigens für Audio und Video. Den Schalter auf den HDMI-zu-AV-Konverter stellen wir auf «PAL». Dann hängen wir noch den «Audio und Video»-Grabber dran. So wird das AV-Signal in ein USB-Signal umgewandelt. Zuletzt stecken wir den USB-Stecker in den USB-Port des Raspberry Pis. Voilà: Das externe System ist am RasPi angeschlossen.

«Aber Quentin», kommt es mir plötzlich in den Sinn, «es gibt doch HDMI-zu-USB-Adapter. Warum nehmen wir nicht so einen?»

«Weil Hyperion eben eine simple Software ist. Marke Eigenbau», antwortet der Tüftler, «der Grabber muss das richtige Signal senden, und das geht bei einem HDMI-zu-USB-Adapter nicht».

Das reicht mir als Erklärung. Und so ganz nebenbei: Wir sind fertig.

Wir machen die Probe aufs Exempel. Als externes Entertainment-System nehmen wir gleich den Laptop, den wir beim Konfigurieren von Hyperion benutzt haben.

Natürlich hat es nicht auf Anhieb funktioniert.

Warum auch? Ist ja nicht so, als ob es uns bis jetzt einfach gemacht wurde. Wir prüfen nochmals alle Komponenten. Wie gesagt, zuerst haben wir herausgefunden, dass der Switcher nicht splitten kann. Doof. Und dann entdeckt Quentin noch einen Fehler: Der AV-Grabber, den wir zunächst benutzt haben, ist nicht Linux kompatibel. Unser RasPi läuft aber mit Linux.

«Der geht auf meine Kappe», entschuldigt sich Quentin.

«Das glaube ich nicht», antworte ich, «immerhin habe ich die Ware bestellt und nicht nachgeprüft.»

Quentin und ich lecken unsere Wunden, bestellen die neuen Teile und verschieben den finalen Test auf den nächsten Tag.

Tag 4: Jetzt aber!

«Bist du ready?», fragt mich Quentin.

«Fuck yeah!», antworte ich.

Wir sind gerade dabei, den Fernseher mit selber gebastelten Ambilight zu montieren, dieses mal im Sitzungszimmer, wo wir den TV näher an die Wand stellen können. So sehen wir den Effekt mit den LEDs besser. Quentin checkt nochmals unsere neue Hardware: Der Splitter splittet und der Grabber grabbt. Sehr gut. Der Test geht los.

Wir sind happy.

Verdammt happy.

Jetzt wollen wir’s aber wissen. Hält unser Selfmade-Ambilight den Vergleich mit dem Original von Philips stand?

Ich frage bei Patrick Eugster, Deputy Store Manager in Zürich, nach. Denn im Shop steht so ein Ambilight-TV.

Hey hey. Du, ich komme mal wieder wegen unserer Ambilight-Geschichte auf dich zu. Es hat funktioniert :D!! Jetzt würden wir's gerne mit dem Original vergleichen. Denkst du, wir dürfen den Philips aus unserem Showroom ein paar Stunden lang borgen? :)

Natürlich geht das. Patrick ist cool.

Ciao Luca. Sieht halt doof aus, wenn der TV nicht da steht :P. Aber ihr könnt den TV morgen einfach abholen und wiederbringen. Danke Dir ;)

Falls du dies liest, Patrick: Danke dir und deinem Team nochmals für die Hilfe beim Transport, ihr Leuts im Shop seid super!

Tag 5: Showdown im Studio

Quentin und ich haben eine Woche lang gebastelt und gelötet, geschimpft und geflucht, gejubelt und gefeiert. Wir haben LEDs an einen Fernseher geklebt, einen Mini-Computer, der nach einer Pflanzenart aus der Untergattung innerhalb der Familie der Rosengewächse benannt ist, drangehängt und dann Ambilight gemacht. Eine ganz normale Woche bei digitec eben.

Ich habe dir versprochen, diesen Weg der Bastelei mit dir gemeinsam zu gehen. Bis zum bitteren Ende. Und ja, hier sind wir nun. Gebügelt und gestriegelt, parat für den einen, letzten Test. Wenn du bis hierhin gekommen bist, und vorher nicht aufgegeben hast, dann hast du es dir redlich verdient, das Endergebnis zu sehen. Möchte ich meinen. Mir bleibt also nichts anderes mehr übrig, als dir viel Spass beim Gucken zu wünschen.

Fazit – ob es den ganzen Aufwand wert war

Du fragst dich vielleicht, ob das Eigenbau-Projekt wirklich was für Anfänger ist. Da ich mich anfangs genau dasselbe gefragt habe, kann ich nun antworten: Ja, es ist ambitioniert, aber machbar. Klar, ich hatte Quentin, aber du hast jetzt diese Anleitung. Das Löten ist keine Hexerei, und die Hyperion-Konfiguration auch nicht. Was ich dir nicht versprechen kann: dass du nie in den Hammer laufen wirst. Etwa, wenn die LEDs flackern statt gleichmässig leuchten. Das kann zum Beispiel passieren, wenn der Strom nicht gleichmässig fliesst. In diesem Fall hast du wohl nicht sauber gelötet.

Aber diese Momente, in denen du frustriert die Hände über den Kopf schlägst und dich fragst, «But why?», haben alle Eigenbau-Projekte irgendwie so an sich. Um dich zu beruhigen, sage ich dir: Keine Sorge, du stehst nicht alleine da. Das Internet ist voller verrückter, aber wohlwollender Typen, die dir helfen, wenn es denn soweit ist.

Ziehen wir Bilanz über den Aufwand. Pro Tag haben wir etwa zwei Stunden gewerkelt, wobei der fünfte Tag vor allem aus Dreharbeiten im Studio bestand. Den zähle ich nicht zur Bastelzeit. Also: Vier Tage mal zwei Stunden, macht acht Stunden Arbeitszeit. Plane somit ruhig ein ganzes Wochenende ein, wenn du dir dein Ambilight bauen willst – mehr aber nicht.

Was die finanzielle Frage betrifft: Quentin und ich sind auf etwa 380 Franken gekommen. Das ist nicht so wenig, wie ich anfangs gehofft habe. Hier fallen vor allem LED-Band, Raspberry Pi Starter-Set, Splitter und Grabber schwer ins Gewicht. Dazu kommt der übrige Krimskrams, der nicht viel kostet, aber: Kleinvieh macht auch Mist.

Was ist denn nun mit dem Ambilight selbst?

Das Philips-Ambilight strahlt heller und weiter als unser Eigenbau-Ambilight. Denn die Philips-LEDs sind so angewinkelt, dass sie nicht direkt auf die Wand blicken. Dafür hat unser Ambilight mehr LEDs, wodurch das Licht auf der Wohnwand präziser am Bildausschnitt angepasst ist. Das siehst du im Video oben ganz gut, zum Beispiel ab Minute 1:28: Das Eigenbau-Ambilight strahlt genau dort, wo es soll. Die dunklen Bildbereiche bleiben dunkel und werden nicht von nahen LEDs überstrahlt. Und dass unser Ambilight nicht gleich die gesamte Wand beleuchtet, empfinde ich sogar als Vorteil – es lenkt weniger vom eigentlichen Inhalt ab.

Ob sich der Aufwand also lohnt oder nicht, hängt davon ab, wieviel Zeit und Geld du zu investieren bereit bist. Ich persönlich bin kein grosser Fan von Ambilight. Vermutlich hat mir genau deswegen unser dezentes und viel präziseres Eigenbau-Ambilight umso besser gefallen.

So, vorher habe ich dir viel Spass beim Gucken gewünscht. Jetzt wünsche ich dir viel Glück beim Nachbauen.

Abenteuer in der Natur zu erleben und mit Sport an meine Grenzen zu gehen, bis der eigene Puls zum Beat wird — das ist meine Komfortzone. Zum Ausgleich geniesse ich auch die ruhigen Momente mit einem guten Buch über gefährliche Intrigen und finstere Königsmörder. Manchmal schwärme ich für Filmmusik, minutenlang. Hängt wohl mit meiner ausgeprägten Leidenschaft fürs Kino zusammen. Was ich immer schon sagen wollte: «Ich bin Groot.»