Ratgeber

Drohnen-Kaufberatung: Diese Luftfahrzeuge kannst du fliegen lassen

von Jan Johannsen

Drohnen-Shows sind wie Feuerwerke: ein durchorchestriertes Spektakel. Das ist beeindruckend und erfordert minutiöse Vorbereitung. Mit Schwarmintelligenz hat es bislang wenig zu tun, doch das muss nicht so bleiben.

November 2015, abends, in der Nähe von Hamburg. Eine Lichtshow mit 100 Drohnen geht über die Bühne. Es ist ein Spektakel sondergleichen, ein klassisches Orchester inklusive Konzertflügel ist auf den Flugplatz verfrachtet worden, gespielt wird Beethovens Neunte. Ein Vertreter vom Guiness Book der Rekorde ist anwesend. Denn mit der Anzahl verwendeter Drohnen soll ein Weltrekord gebrochen werden.

Doch das ist erst der Anfang. Die Eröffnungs-Show der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang zeigt bereits 1218 Drohnen in Aktion, im Sommer dieses Jahres laufen anlässlich von Intels 50. Jahrestag über 2000 Drohnen zu einer Parade auf. Das ist der bis dato gültige Guiness-Weltrekord. In diesem Video siehst du ab Minute 0:50 sehr schön, wie sich die unzähligen Flugkörper auf unterschiedlichen, komplexen Bahnen bewegen.

Drohnenshows sind die neuen Feuerwerke. Aber wie funktionieren sie eigentlich?

Dass der Weltrekord am Intel-Jubiläum zum letzten Mal gebrochen wurde, ist kein Zufall. Ein Drohnen-Spezialteam von Intel ist die treibende Kraft hinter der Rekordjagd. Intel verwendet keine handelsüblichen Drohnen für diese Mega-Shows. Denn die Drohnen müssen einer Reihe von Anforderungen genügen:

Für den ersten Weltrekord hat sich Intel mit Ars Electronica zusammengetan, einer Organisation aus dem österreichischen Linz, die sich mit dem Zusammenspiel von Kunst, Technologie und Gesellschaft befasst. Sie tüftelt seit 2012 an einer Spezialdrohne, die für solche Shows geeignet ist. Die Drohnen sehen die Entwickler als Pixel am Himmel und nennen sie deshalb Spaxels. Jede Drohne hat eine grosse LED, die über 4 Milliarden Farb- und Helligkeitsstufen darstellen kann. Die Dinger sind leicht und robust. Wenn nötig, verhindert eine Art Käfig rund um die Drohne, dass sich die Flugkörper gegenseitig ins Gehege kommen.

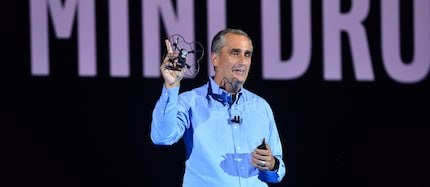

An der CES 2018 benutzte Intel die Eigenentwicklung Intel Shooting Star Mini Drone. Diese kleine Drohne ist für Indoor-Shows konzipiert. Sie muss sich daher auch ohne GPS steuern lassen und sich auch ohne GPS selbst in Position halten können.

Die grosse Herausforderung der Shows ist aber nicht die Hardware, sondern die Software. Die unzähligen Drohnen werden zentral programmiert und gesteuert. In einem 3D-Animationsprogramm definiert der Choreograf die verschiedenen Szenen der Show. Die Software berechnet daraus für jede einzelne Drohne die Flugroute. Und zwar so, dass es keine Zusammenstösse gibt und der Wechsel zwischen den Formationen trotzdem schnell geht. Schnelle Wechsel machen die Show nicht nur spannender, sondern sind auch wegen der kurzen Akkulaufzeit wichtig.

Sehr schnelle Wechsel zwischen den Figuren werden ganz einfach dadurch realisiert, dass zuerst Drohnengruppe A leuchtet, dann Drohnengruppe B.

Am Ende gibt es für die ganze Show nur einen einzigen Drohnenpiloten, der auch nicht viel mehr tut, als auf den Start-Knopf zu drücken. Die eigentliche Arbeit ist die Vorbereitung. Die Show muss aufwendig choreografiert und sorgfältig getestet werden. Die allererste Weltrekord-Show mit den 100 Drohnen erforderte monatelange Vorbereitung.

Ars Electronica – respektive die daraus hervorgegangene Spaxels Research Initiative – nennt ihre Software zwar swarmOS. Aber dieses Schwarmverhalten wird zentral gesteuert und hat mit einer echten Simulation von Schwarmverhalten wenig zu tun. Der wirkliche Hammer wäre für mich gewesen, wenn die Drohnen autonom agiert hätten. Theoretisch wäre es möglich, eine Drohnenshow so zu gestalten. Es gibt auch bereits Versuche in diese Richtung, doch bislang sind Drohnenschwärme noch eher das Gebiet von trockenen Wissenschaftlern als von Event-Spezialisten.

Lange Zeit war der es der Wissenschaft ein Rätsel, wie Schwarmverhalten funktioniert. Vögel beispielsweise bilden aerodynamisch optimale V-Formationen, ohne dass ihnen irgend ein Chef-Vogel den Befehl dazu gibt. Die V-Formation entsteht als Folge davon, dass jedes Individuum sich auf eine bestimmte Art an seinen Flugnachbarn orientiert – zum Beispiel indem es weder einen zu grossen noch einen zu kleinen Abstand einhält. Die genauen Mechanismen haben Forscher erst herausgefunden, als sie mithilfe von Computern und Robotern entsprechende Systeme simulieren und nachbauen konnten. Ein Meilenstein in dieser Frage war die Simulation Boids.

Genau wie die Vögel ohne Kommandant auskommen, braucht es auch bei autonomen Drohnen keine zentrale Steuerung mehr, die jede Flugroute einzeln berechnet. Falls überhaupt noch eine Zentrale vorhanden ist, würde diese nur noch grobe Vorgaben machen, welche Formation zu erreichen ist, aber nicht mehr vorschreiben, auf welche Route die einzelnen Drohnen das Ziel zu erreichen haben.

Mit Schwarmverhalten können durchaus auch komplexe Bilder oder Bewegungsabläufe entstehen. Man nutzt dabei den Umstand, dass die Drohen selbstständig selbstständig Hindernissen ausweichen. Wenn den Drohnen am Himmel imaginäre Hindernisse vorgegaukelt werden, dann fliegen sie um diese unsichtbaren Hindernisse herum und bilden so bestimmte Figuren. In folgendem Video siehst du das ab Minute 3:10.

Straff choreografierte Shows wie an der Eröffnungsfeier der Winterspiele mit komplizierten, schnell wechselnden Bildern sind so wahrscheinlich nicht möglich. Oder zumindest würde es viel länger dauern, bis die Drohnen ihre Position eingenommen hätten. Ich fände es jedoch faszinierend, selbstorganisierende Drohnenschwärme zu beobachten – auch, weil im Gegensatz zur voll orchestrierten Show noch Raum für Unvorhergesehenes bleibt. Und das liesse sich recht einfach skalieren. Ich warte also auf die eine Lichtshow mit mehreren Tausend sich selbst organisierenden Drohnen.

Durch Interesse an IT und Schreiben bin ich schon früh (2000) im Tech-Journalismus gelandet. Mich interessiert, wie man Technik benutzen kann, ohne selbst benutzt zu werden. Meine Freizeit ver(sch)wende ich am liebsten fürs Musikmachen, wo ich mässiges Talent mit übermässiger Begeisterung kompensiere.